Die Verwendung der Begriffe Internet of Things sowie Industrie 4.0 überlappen mit dem Begriff des Digital Twin – dem digitalen Abbild eines physischen Assets. Dennoch bestehen Unterschiede: Digitale Zwillinge haben sich aus der industriellen Produktion heraus entwickelt und sind nun im gesamten Spektrum des Internet of Things, künstlicher Intelligenz und Datenanalyse zu finden.

Immer komplexere “Things”, mit der Fähigkeit zur Datenproduktion, werden miteinander verbunden. Dieses digitale Abbild gibt Data Scientists und Fachanwendern neue Möglichkeiten, physische Assets genauer zu untersuchen, zu optimieren und What-If-Analysen durchzuführen.

Definition Digital Twin

Ein Digitaler Zwilling ist das virtuelle Abbild eines Assets in der realen Welt und kann jegliche “Dinge” repräsentieren, wie z.B. Prozesse, Personen, Orte, Systeme, Maschinen und Geräte. Er stellt zum einen die statischen Elemente und Strukturen, wie z.B. den Aufbau einer Maschine oder die Bestandteile einer Logistikkette dar, zum anderen aber auch das dynamische Verhalten, z.B. den Produktionsdurchlauf oder den Ablauf einer Warenlieferung.

Das Konzept selbst geht auf die NASA zurück, die Maschinen im Orbit warten, updaten und monitoren muss. Dort ist es unmöglich, physisch anwesend zu sein. Während der Apollo 13-Mission hat dieses Konzept geholfen, zusammen mit Astronauten und Ingenieuren, Fehler zu identifizieren und – remote – zu beheben. Ein ähnlicher Erfolg stellte sich in vielen Unternehmen ein, denken wir an die heute übliche Fernwartung ganzer Kraftwerke, Maschinen oder digitaler Medizin.

Die Verbindung zwischen der realen physischen Welt und dem virtuellen Modell wird über das Senden des aktuellen Status und Verhaltens über die Zeit, sogenannte Time-Series-Daten, hergestellt. Hierbei handelt es sich normalerweise um Echtzeitdaten von Sensoren. Aber auch Kommandos werden an sogenannte Aktoren innerhalb physischer Assets gesendet.

Zusammengefasst liefert ein digitaler Zwilling folgende Informationen – die je nach Anwendungsfall um weitere ergänzt werden können:

- Modell der Realwelt mit zugehörigen Daten

- Analytische Modelle und zugehörige Daten

- Zeitserien und deren Historie

- Transaktionale Daten

- Stammdaten

- Visuelle Modelle

- Berechnungen.

Dieses abstrakte Konzept lässt sich anhand eines alltäglichen Beispiels sehr anschaulich erklären: Jedes moderne Smartphone sammelt – meist ohne unser Wissen – über Sensoren, wie Erschütterung und Beschleunigung sowie GPS, Daten zu unserem Verhalten: Wie viele Schritte haben wir gemacht, sind wir Treppen gestiegen, wo haben wir uns bewegt oder wie lange haben wir auf den Bildschirm des Geräts geschaut. Spezielle Apps und Fitness-Armbänder erlauben das Sammeln vieler weiterer Daten über uns selbst. Diese sind in Verbindung mit unseren Stammdaten zu Körpergröße, Alter und Gewicht ein perfektes virtuelles Abbild unserer selbst. Durch Push-Notifikationen werden wir daran erinnert, doch noch einen Spaziergang zu machen, um unser Schrittziel zu erreichen oder einfach das Smartphone aus der Hand zu legen, um eine gewisse Bildschirmzeit nicht zu überschreiten. Weitere Use Cases zum Digital Twin sind weiter unten aufgeführt.

Struktur Digitaler Zwillinge

Digitale Zwillinge stehen nicht allein – für den jeweiligen Anwendungsfall ist der richtige Abstraktionsgrad zu wählen. Ein diskreter digitaler Zwilling repräsentiert eine einzelne Einheit, ohne in kleinere Einheiten aufgeteilt zu werden. Ein Motor oder Getriebe ist ein solches Beispiel. Mehrere dieser digitalen Zwillinge werden zu einem zusammengesetzten digitalen Zwilling ergänzt, der somit ein physisches Asset aus mehreren Komponenten repräsentiert. Eine Produktionszelle ist ein solches Beispiel, die sich aus mehreren Komponenten zusammensetzt. Das gesamte Werk als System ist somit ebenfalls ein digitaler Zwilling, der sich aus weiteren digitalen Abbildern zusammensetzt.

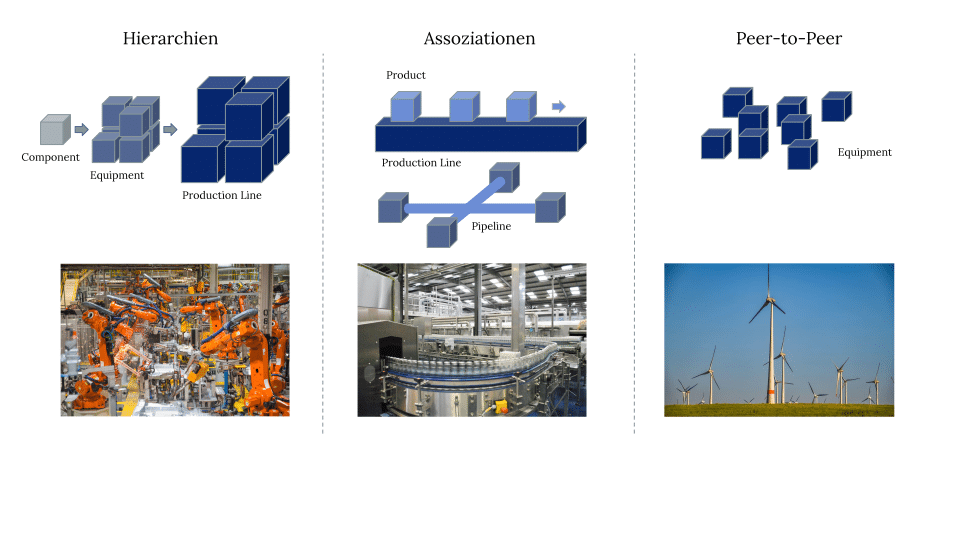

Wie sich ein digitaler Zwilling aus seinen Komponenten zusammensetzt, entspricht ebenfalls der physischen Welt: Hierarchische Komponenten sind meist zusammengesetzte, komplexe Maschinen. Assoziative Komposition ergibt sich anschließend aus deren Anordnung bzw. deren Zusammenspiel, z.B. in einer Produktionskette. Peer-to-Peer beschreibt hingegen einzelne (meist komplexe) Einzelanlagen, die nicht direkt miteinander in Beziehung stehen, wie z.B. ein Windpark.

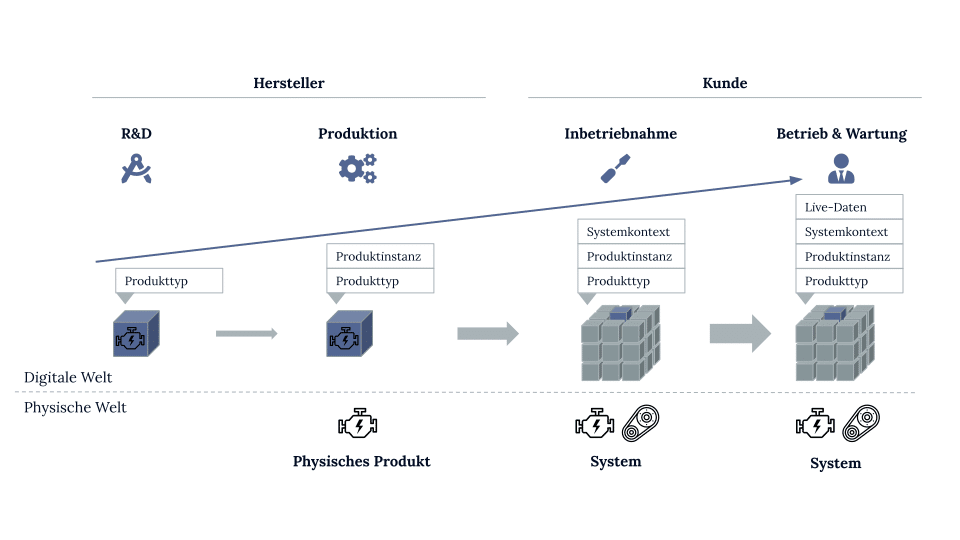

Ein digitaler Zwilling umfasst im Regelfall alle Phasen des physischen Produktlebenszyklus. Diese sind je nach Asset evtl. anders bezeichnet, sind jedoch für fast alle Realweltobjekte identisch: Forschung und Entwicklung ist die Grundlage für die anschließende Produktion. Während des Betriebs erfolgt eine regelmäßige Wartung, bis das Asset außer Betrieb genommen wird. Dabei fallen in jeder Phase Daten an, die innerhalb des Informationslebenszyklus genutzt werden, um ein Objekt zu beschreiben, Vorhersagen zu treffen und konkrete Empfehlungen zu geben sowie Aktionen auszuführen. Der Informationslebenszyklus ist ein permanenter Kreislauf, der länger als das Realweltobjekt existiert – alle gewonnenen Erkenntnisse fließen in aktuell im Einsatz befindliche Produkte bzw. in die Entwicklung und Verbesserung neuer Produkte ein.

Die Struktur der Daten innerhalb der verschiedenen Lebensphasen ist dabei sehr unterschiedlich: Während in der Forschung und Entwicklung Konstruktionsdaten und Simulationen zum Einsatz kommen, sind es in der Produktion typischerweise Qualitätsdaten sowie Informationen aus weiteren Informationssystemen, wie ERP und MES. Auch die Phasen des Betriebs und der Wartung liefern eigenständige, charakteristische Daten. Insbesondere bei großen oder langlebigen Objekten liefert die Phase der Außerbetriebnahme umfassende Daten (denken wir an den Rückbau von Kraftwerken o.ä.).

Der Zugriff auf die verschiedenen Daten erfolgt mithilfe wohldefinierter Schnittstellen, sogenannten APIs. In den folgenden Abschnitten werden wir auf deren Umsetzungsmöglichkeiten eingehen.

Die gesamtheitliche Sicht auf einen digitalen Zwilling reduziert somit die Anzahl der Datensilos, die aufgrund der vielen spezialisierten Systeme während Entwicklung, Produktion und Betrieb nicht zu umgehen sind. Die Abbildung verdeutlicht den Informationsfluss über den Lebenszyklus eines Objekts, dessen Zusammensetzung aus verschiedenen Komponenten sowie dessen Übergang von herstellenden zum nutzenden Unternehmen.

Vorteile eines Digital Twins

Digitale Zwillinge sind ein einheitlicher Zugriffspunkt auf Informationen des kompletten Lebenszyklus eines Objekts aus der realen Welt. Durch die modellierten Beziehungen zwischen Informationen innerhalb sowie über mehrere digitale Zwillinge hinweg ergeben sich eine Reihe von betriebswirtschaftlichen Mehrwerten.

Digitale Zwillinge sind die Grundlage für Advanced Analytics und künstlicher Intelligenz, die Informationen nicht nur konsumieren, sondern die Inhalte des digitalen Zwillings zusätzlich anreichern. Die Einbettung von AI in den digitalen Zwilling macht ihn zu einem intelligenten und in sich geschlossenen Abbild der Realität.

Da es nicht immer möglich ist, jeden kritischen physischen Parameter zu messen, können digitale Zwillinge hochauflösende Software-Sensoren darstellen: Eingebettete, auf physikalischen Grundlagen basierende Simulationsmodelle dienen dabei als Stellvertreter für die eigentliche Messung. Auch hier spielt künstliche Intelligenz eine Rolle, um das aktuelle Verhalten in die Zukunft vorherzusagen. Gleichzeitig helfen solche Modelle, die Fehlfunktion von Sensoren zu erkennen: Weichen die übermittelten Werte aufgrund eines Fehlers oder nachlassender Präzision der Sensoren von physikalischen Simulationsmodellen ab stellen Alarme einen Hinweis auf das Fehlverhalten bereit, um einen nicht notwendigen Ausfall des physischen Geräts zu vermeiden. Somit lässt sich die Qualität von Messwerten automatisch kontrollieren und sicherstellen, dass die bezogenen Sensorwerte korrekt sind. So kann beispielsweise die Anwendung der Massenbilanz oder bereits die simple Messung der Temperatur in Schaltkreisen helfen, Daten zu korrigieren bzw. Fehler zu entdecken.

Digitale Zwillinge erleichtern die Zusammenarbeit von Ingenieuren in allen Lebensphasen eines Produkts. Dadurch werden die Zeiten zur Suche sowie Ex- und Import von Daten erheblich reduziert. Durch diese übergreifende Kenntnisse, werden operative Probleme in der Wartung schnell erkannt, die sonst zu teuren Ausfallzeiten führen. Gleichzeitig erhöht sich die Qualität von Produkten, da Informationen in Echtzeit vorliegen und entsprechende Eingriffe in das physische System schneller vorgenommen werden können.

Die Möglichkeit, Daten für jeden und zu jeder Zeit verfügbar zu machen, erlaubt 24/7 Remote-Wartungsmodelle sowie schnelle Reaktionszeiten, da Expertenwissen nun zentralisiert aufgebaut und genutzt werden kann. Falls ein physischer Eingriff in ein System notwendig wird, kann ein lokaler Ingenieur eingesetzt und durch einen Experten remote unterstützt werden.

Zusammengefasst bieten digitale Zwillinge eine systematische Methodologie, Technologie und konkrete digitale Werkzeuge, um komplexe physische und logische Umgebungen abzubilden. Dies ermöglicht effektives Monitoring, Problemdiagnose und Vorhersage sowie Empfehlung von Aktionen innerhalb der physischen oder logischen Entitäten.

Umsetzung von Digital Twins

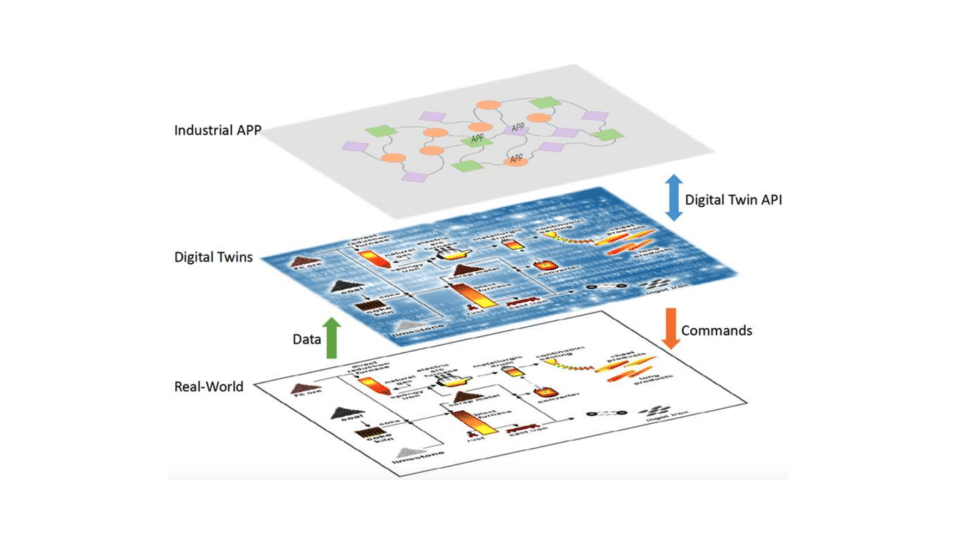

Digitale Zwillinge werden mit Sensordaten aus der Realwelt gespeist und senden Kommandos an Aktoren der physischen Assets. Der digitale Zwilling als logische Repräsentation der Realwelt stellt einen API zur Verfügung, die Interaktion über Applikationen ermöglicht.

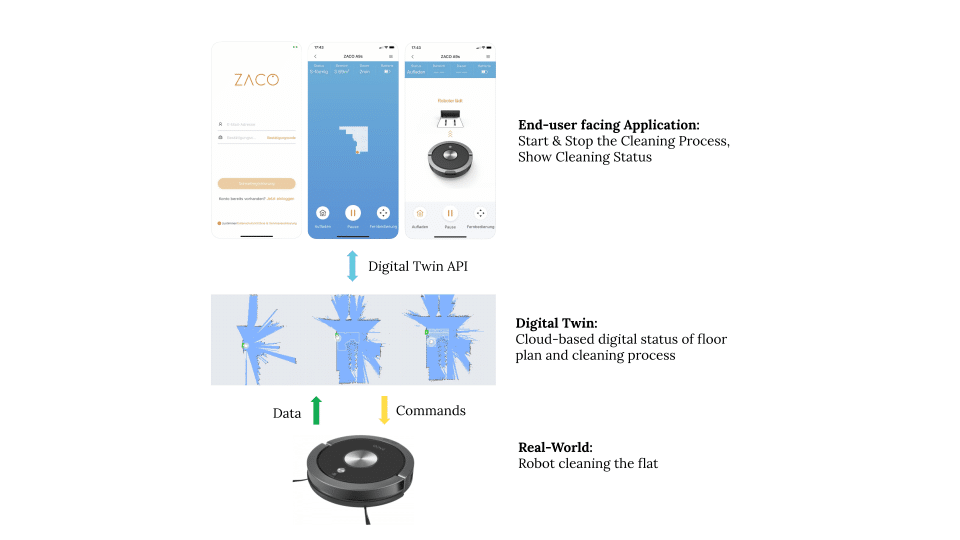

Zur Verdeutlichung des abstrakten Konzepts dient wieder ein leicht verständliches Beispiel aus unserem täglichen Umfeld: Ein Staubsaugerroboter, als Realweltobjekt mit seiner Funktion der Reinigung, erstellt ein digitales Abbild seiner Tätigkeit. Dieses besteht aus der “Landkarte” der zu reinigenden Räume sowie der bereits bearbeiteten Fläche. Daten werden vom Staubsauger übermittelt, um diese Informationen für den Benutzer bereitzustellen. Eine Applikation dient der Steuerung des digitalen Zwillings, wie z.B. dem Starten oder Beenden des Reinigungsvorgangs. Weitere Informationen zum aktuellen Fortschritt oder Wartungsbedarf des Staubsaugers werden ebenso zur Verfügung gestellt. Die App nutzt dabei die API des Digital Twins, diese wiederum sendet Kommandos zur physischen Steuerung des Roboters. Es handelt sich um die gleichen Schnittstellen auf dem Staubsauger, die auch bei Tastendruck auf der Infrarot-Fernbedienung zum Einsatz kommen.

Technische Aspekte

Zur Umsetzung sind eine ganze Reihe technischer Aspekte zu bedenken. Weitere Informationen zur konkreten Auswahl haben wir im Artikel zur Technologieauswahl [Link zu Technologieauswahl] zusammengefasst:

- Konnektivität von Devices und Ingest von Daten: Konnektivität ist die unerlässliche Grundlage für jeden digitalen Zwilling. Es müssen Mechanismen zur eindeutigen Identifikation des zugrundeliegenden Assets gefunden werden; automatisches Erkennen von physischen Entitäten in Netzwerken und die Verbindung zum digitalen Zwilling; Verbindung von digitalen Zwillingen untereinander; sowie die Verwendung von Konnektivitätsstandards zur Herstellung von Kompatibilität zwischen verschiedenen Herstellern.

- Streaming, Routing und Synchronisation von Daten: Informationen zwischen dem physischen Device und dem digitalen Zwilling erfordern robuste Übertragungsmöglichkeiten, die u.a. den Umgang mit instabilen Netzwerken erlauben und Garantien zur Verarbeitung von Daten einhalten. Kernüberlegungen sind die bidirektionale Synchronisation zwischen Informationsquellen und dem digitalen Zwilling; Abruf und Synchronisation von Informationen zwischen digitalen Zwillingen (die Teil komplexerer, modularer digitaler Zwillinge sind); Policies (für Security und Häufigkeit der Synchronisation); sowie auch hier sind Standards definiert, die Interoperabilität ermöglichen.

- Datenhaltung: Die Modellierung von Informationen legt die Grundlagen für den digitalen Zwilling, die sich am physischen Produktlebenszyklus orientiert.

Einige wichtige Entscheidungen sind zu treffen, z.B. wie sieht das Metamodell zur Beschreibung des digitalen Zwillings aus; wie werden die Daten des digitalen Zwillings strukturiert und wie werden diese erweitert, wenn neue Informationen im späteren Lebenszyklus hinzukommen; welche Standards werden eingesetzt, um über Unternehmensgrenzen hinweg Informationen auszutauschen; wie lassen sich bestehende Informationen auf diese Standards mappen; und wie werden Beziehungen zwischen den verschiedenen Informationen eines digitalen Zwillings hergestellt.

Informationen stammen stets aus verschiedenen Quellen, wie Sensorinformationen, Applikationen, Datenbanken oder weiteren digitalen Zwillingen. Zusätzlich entstehen weitere Informationen innerhalb des digitalen Zwillings, z.B. durch analytische Modelle und Vorhersagen. Überlegungen sind notwendig, ob Daten in den digitalen Zwilling kopiert werden oder auf Informationen anderer digitaler Zwillinge verwiesen wird. Ebenso sind Kombinationen beider Ansätze mit optionalem Caching denkbar. - Informationsbereitstellung und APIs: Die Informationen aus verschiedenen Quellen, die im digitalen Zwilling zusammengeführt und angereichert worden sind, müssen online und offline, z.B. für Echtzeitmonitoring oder asynchrone Simulationen, bereitgestellt werden. Die dafür notwendigen Mechanismen sollten sich am Anwendungsfall orientieren. Während Online-Zugriff über RESTful APIs und Publish/Subscribe-Mechanismen realisiert werden können, sollten für große Datenmengen im Offline-Zugriff ebenso Dateien, z.B. im CSV-Format, bereitgestellt werden.

Die Anforderungen an APIs sind vielschichtig, wie z.B. die Interaktion mehrerer digitaler Zwillinge über Anbietergrenzen hinweg; Kommunikation mit der physischen Entität, d.h. Informationsaufnahme und Senden von Kommandos; und die Integration weiterer Informationsquellen, um die Inhalte des digitalen Zwillings anzureichern und Informationen zu synchronisieren.

Insbesondere die Bereitstellung von APIs zur Interaktion auf verschiedenen Ebenen, d.h. Auf dem Device, in der Edge [Link zu Edge Devices] sowie in der Cloud [Link zu Cloud], stellt sich als Erfolgsfaktor heraus. Gerade in umfassenderen Lösungen sind die Kommunikation zwischen Device-to-Edge, Device-to-Cloud, Edge-to-Cloud sowie Cloud-to-Cloud, Cloud-to-Edge und Edge-to-Device entscheidend für den Erfolg. Auch im Bereich der APIs existieren Standards, um Interoperabilität zwischen verschiedenen Device- und Software-Herstellern zu ermöglichen. - Deployment: Digitale Zwillinge werden in der vollen Bandbreite zwischen Edge und Cloud erstellt. Ausschlaggebend für ein sinnvolles Deployment sind die Anforderungen, wie Latenz- und Antwortzeiten, Interoperabilität und Integration mit anderen Systemen, Steuerungsanforderungen und die Komplexität sowie Hardware-Anforderungen von Analytics. Der Vorgang des Deployments selbst benötigt Mechanismen zum Ausrollen auf verschiedenen Lokationen (IoT Device, Edge und Cloud), das Auffinden von digitalen Zwillingen in verteilten Umgebungen, um zusammengesetzte digitale Zwillinge zu erstellen, sowie die Unterstützung verteilter Deployments, d.h. ein digitaler Zwilling erstreckt sich im Regelfall über mehrere Lokationen – vom Device, über Edge und on-premises Data Center bis hin zur Cloud.

- Security: Cyber-Kriminalität wird zu einer zunehmend kostspieligen Gefahr. Für digitale Abbilder der Realität sind abhängig vom Deployment verschiedene Maßnahmen zu treffen: Sicherer Zugriff auf die Inhalte, z.B. über rollenbasierte Zugriffsmodelle; Mechanismen für den sicheren Zugriff auf individuelle digitale Zwillinge verschiedener Hersteller, die sich zu einem gemeinsamen digitalen Zwilling zusammensetzen; sichere Kommunikation zwischen dem physischen Asset und seiner digitalen Abbildung; Sicherstellen der Authentizität von ausgetauschten Informationen, Metadaten und Modellen, d.h. Identitäts- und Schlüsselmanagement; sicheres Deployment, also Hardening der Umgebungen und Sicherstellung, dass ausschließlich nicht durch Dritte modifizierte Software deployt wird; sowie die Einrichtung von Schlichtungsverfahren, sollte es zu unerwarteten Auseinandersetzungen kommen und zeitkritische Informationen notwendig sein.

Typische Projektphasen

Neben der technischen Implementierung spielt das Projektmanagement bei der Umsetzung von digitalen Zwillingen eine entscheidende Bedeutung. Die Kombination aus Operational Technology (OT) und Information Technology (IT) erfordert interdisziplinäre Zusammenarbeit zwischen Fachexperten, Elektrotechnikern und Informatikern.

Vier Schritte kennzeichnen ein typisches Projekt:

- Anbindung von Devices / Connectivity: Im ersten Schritt sind die physischen Geräte mit Sensorik auszustatten, um Informationen zu erhalten. Dies können binäre Anbindungen sein, aber auch Industriestandards, wie SPS oder OPC-UA [Link zu technolgieauswahl Connectivity]. Viele Sensorhersteller bieten heute Starterkits, z.B. das Bosch XDK, die grundlegende Sensoren fertig konfektionieren und mit Standards wie Bluetooth, WLAN oder direkte MQTT-Schnittstellen [Link zu Technolgieauswahl Connectivity] direkt an ein Gateway oder Backend senden können.

- Daten auslesen, übertragen und speichern: Die angebundenen Devices senden nun ihre Informationen, die entweder lokal auf einem Gateway weiterverarbeitet werden oder auch direkt an eine Datenhaltung gesendet werden. Diese kann on-premises, in der Cloud oder auch hybrid erfolgen. Wichtigstes Ergebnis dieses Schritts sind aufbereitete Informationen im Vokabular des Anwendungsbereichs. Reine Bitfolgen oder detaillierte Informationen zu Spannung und Stromstärke sind für Einblicke der Ingenieure wichtig, für den Fachanwender ist eine Übersetzung in den betriebswirtschaftlichen Kontext unerlässlich. Es geht vielmehr um die Information, ob eine Maschine korrekt läuft und der Liefertermin eingehalten werden kann.

- Zugriff auf Daten: Bequeme Zugriffsmechanismen in Form von grafischen Reports oder Dashboards erlauben es, jederzeit den aktuellen Betriebszustand einzusehen, den historischen Betrieb zu analysieren und Optimierungspotenziale zu identifizieren. Über Störungen wird automatisch in verständlichen Formaten informiert.

- Prozesse automatisieren und neue Geschäftsfelder entwickeln: Die gesammelten Daten können nun für weitere Services genutzt werden, z.B. für den Austausch mit anderen Systemen wie ERP und MES, aber auch automatischer Übermittlung von Zählerständen an Abrechnungssysteme und Buchhaltung. Advanced Analytics und Machine Learning kommen für weiterführende Use Cases zum Einsatz, die sich anschließend monetarisieren lassen.

Exemplarische Standards und Frameworks

Die technische Umsetzung von digitalen Zwillingen beinhaltet drei wesentliche Funktionalitäten:

- Device-as-a-Service stellt ein API bereit, um individuelle physischen Assets zu registrieren, Daten abzulegen und zu aktualisieren. Feingranulare Endpunkte in den APIs erlauben die detaillierte Arbeit mit jeder modellierten Eigenschaft des digitalen Zwillings.

- State Management & Kommunikation erlaubt das Publizieren und Synchronisieren von Zustandsänderungen über Sensorwerte. Die Unterschiede zwischen dem reporteten (last known), gewünschten (target) und aktuellen Status (live) sind somit schnell zu erkennen und Abweichungen als Alerts verfügbar.

Die sichere (bidirektionale) Kommunikation zwischen Devices und Backend ist unerlässlich, um eine Manipulation durch unerwünschte Dritte zu vermeiden. Nachrichten enthalten beliebige, domain-spezifische Daten, die zu den jeweiligen Empfängern übermittelt werden. Die Bandbreite geht dabei von simplen Konfigurationswerten über komplexe Datenstrukturen bis hin zu detaillierten Datenserien über das Verhalten eines Devices.

Publish/Subscribe-Mechanismen zu Nachrichten, Datenveränderungen oder definierten Ereignissen im Lebenszyklus eines Assets ermöglichen ereignisgesteuerte und dynamische Systeme. Modellierte Security-Policies steuern dabei, welcher Konsument Zugriff auf welche Daten erhält. - Die Organisation sowie Suche von Devices anhand ihrer statischen Attribute oder dynamischen Eigenschaften, d.h. ihrer gemessenen Werte, hilft dabei, einen digitalen Katalog aller Devices zu erstellen. Wichtig ist die notwendige Flexibilität, um Filter sowie die gewünschte Struktur der Ergebnisse zu beschreiben – nur so kann die Performance für Applikationen mit einer hohen Anzahl an Devices sichergestellt werden.

Die Umsetzung digitaler Zwillinge benötigt Frameworks, die mindestens die Attribute und Eigenschaften sowie deren (Daten-) Schemata beschreiben. Zusätzlich sind die einzelnen Aktionen, welche Sensorinformationen liefern, aber auch im Sinne von Aktoren agieren, abzubilden. Die dafür notwendigen Eingangs- und Ausgangsparameter mit zugehörigen Schemata ergänzen diese Informationen. Datenproduzierende Ereignisse sind ebenso zu katalogisieren, wie deren Schemata und Abonnenten. Ergänzend zu den genannten Eigenschaften werden deren Repräsentation, d.h. die zugehörigen API-Endpunkte und Aussehen von Datenmasken, modelliert. Security-Policies, wie beispielsweise Authentifizierungsmechanismen und Zugriffsrechte, sind für den sicheren Zugriff unerlässlich.

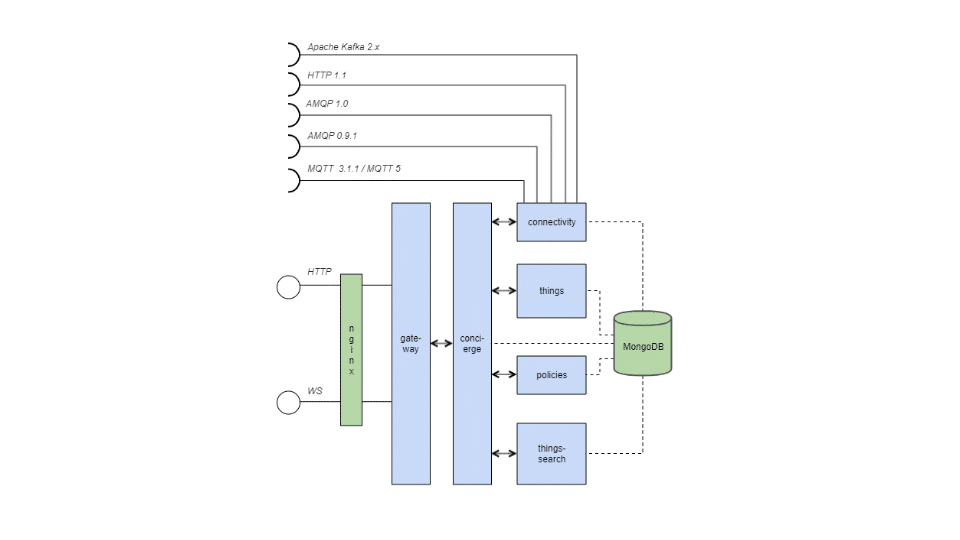

Für die Beschreibung von Metadaten haben sich neuere Standards durchgesetzt, wie z.B. JSON-LD (JSON Linked Data) als Beschreibungsform, das in Standards wie dem Web of Things des W3C für digitale Zwillinge angepasst wurde. Fertige Frameworks, wie das Open-Source-Projekt Eclipse Ditto, erlaubt es Unternehmen sich auf die eigentlich Funktionalität zu konzentrieren, währenddessen im Backend aufeinander abgestimmte Komponenten die technischen Aufgaben übernehmen. Den Umsetzungsframeworks ist gemein, dass sie von Industrieunternehmen, wie Bosch, sowie Forschungseinrichtungen, wie dem Fraunhofer-Institut, gemeinsam entwickelt werden und somit aus praktischen Umsetzungen heraus entstanden sind und generalisiert worden sind. Ebenso kristallisiert sich heraus, dass moderne Standards für Broker (z.B. HiveMQ), Messaging (z.B. Kafka) und Datenhaltung durch NoSQL (z.B. MongoDB) am Markt etabliert sind und JSON als allgemein akzeptiertes Datenaustauschformat genutzt wird. Die nachfolgende Abbildung zeigt die exemplarische Architektur eines digitalen Zwillings auf Basis des Eclipse Ditto-Projekts, das u.a. in der IoT-Suite von Bosch zum Einsatz kommt.

Interessiert an einem Austausch?

Wir freuen uns auf ein offenes, unverbindliches Gespräch zu Ihrem Use-Case. Hinterlassen Sie nachfolgend Ihre Kontaktdaten und wir melden uns zeitnah bei Ihnen für eine Terminabstimmung. Im Rahmen der Anfrage werden Sie automatisch in unseren Newsletter mit eingetragen. Dort erhalten Sie von uns quartalsweise Updates zu den neuesten Entwicklungen im IoT Bereich.

[yikes-mailchimp form=”1″]